みなさま、お疲れ様です。RATEL 中田です。

いきなりデカ文字を使ってみました。どうですかね。いらないですかね。

近頃は日が暮れるのが早くなって、少しずつ秋を感じる季節になってきましたね。いかがお過ごしでしょうか。

私はですね、今年の秋刀魚は美味しいと聞いて10年振りぐらいに秋刀魚を食べました。工場の前で炭をおこして炭火でね。家族と火を囲みながら食べる秋刀魚は絶品でした!秋刀魚ってこんなに美味しかったんだなぁと、秋を満喫しております。

そういえば9月の初めには「大阪 関西万博」にも行ってきました。なにもかもが圧巻で、素晴らしい体験ができました。この時の事もまたいずれ書きたいなと思うのですが、最近溶接の話をあまりしてないのでね。今回は溶接の話題にしていきます。

一応X(旧Twitter)のほうではざっくりまとめてますので、気になる方はそちらをご覧ください。リンク貼っておきます↓↓

https://x.com/majunior2971/status/1963407528374714595

さて今回は、普段いただいているお仕事を紹介していこうと思います。

こちらの製品は水中ポンプに使用されるストレーナと呼ばれる部品です。

まず水中ポンプとは?

なんですが、水に浸けても大丈夫なように設計された機械でして、大抵は円筒状のものが多いです。

この円筒状の機械を水に浸けてスイッチをオンにすると、すごい勢いで水を吸い上げてくれる、というものです。

ストレーナとは?

ポンプが水を吸い上げる際に、水の中のゴミや石などを吸い込んでしまわないようにするためのフィルターのような役割だと思っていただければ結構かと思います。

タイトルの写真にもあるように、ストレーナも円筒状になっております。そもそもこの形「円筒状」であってますかね?よくわからないですけど、私の言う「円筒状」はこれです。こういう形です。

ここから普段の手順を少し紹介します。

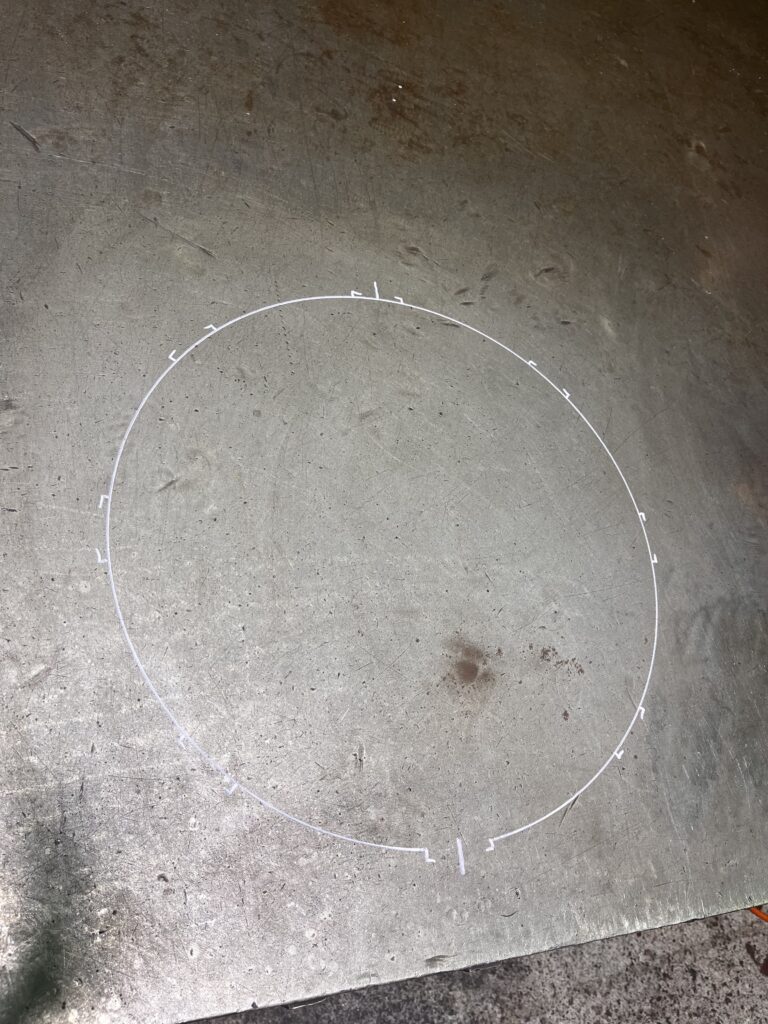

まず、定盤(作業台)にこのような模様を描きます。

これ専用の治具から書き写しております。

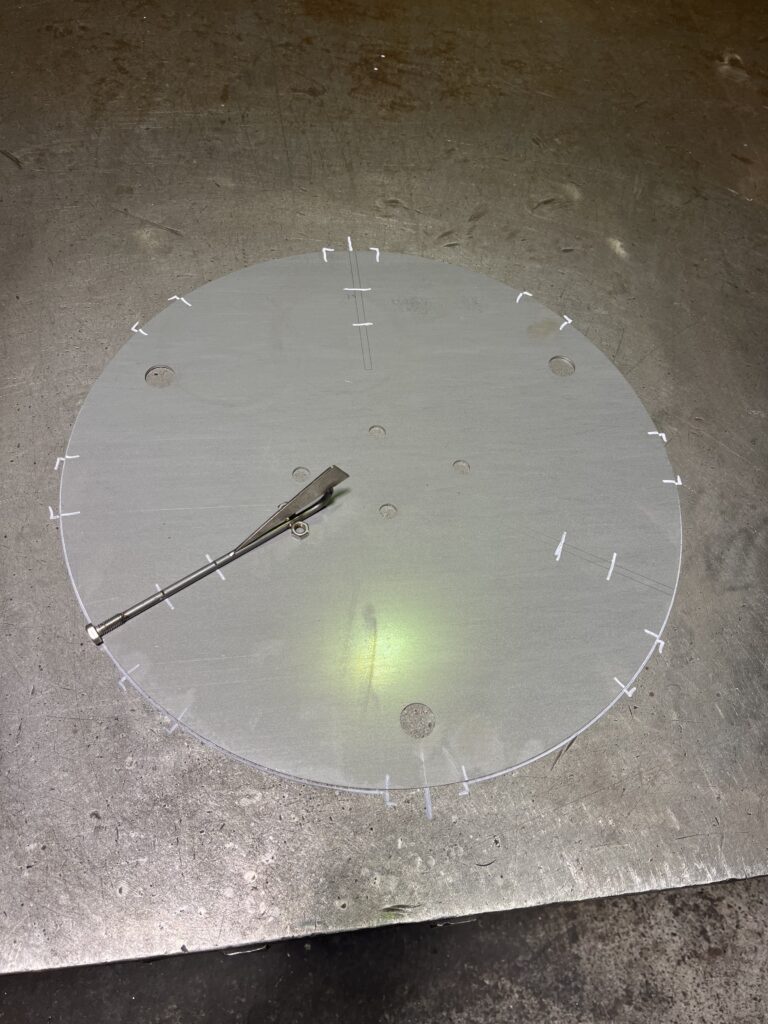

そしてその模様に合わせ、製品の底板になる材料に溶接箇所を書き写します。

写真左に写っている変な形の棒も、溶接箇所を示すための治具です。そこらへんにあるもので作ったので仰々しいですが、線を二本書くだけの治具です。

底板に溶接箇所を示したら、今度は本体部分を仮付けしていきます。

すでに筒状になっている材料の「継ぎ目」を繋いでおく作業です。

たくさん開いてこの穴から水だけを吸い込むということですな。

底板をはめ込みます。この底板をぶち込むときに少しコツがいります。

補強の鉄板も忘れずに付けて、仮付けは完了です。

この写真では分かりづらいですが、外周の底部にも補強のリングが付いています。

この一番下ですね。12ミリほどの鉄の棒がぐるりと底部を補強します。

そしてこの写真では上部にフタのようなものがぶち込んでありますが、このフタは一時的に歪みを抑制するためのもので、こうして冷めるまではめておきます。

そして冷めたあとに仮蓋を外し、溶接完了です。

本溶接後にスパッタやスラグを除去して仕上げます。

このような流れでほぼ毎月ストレーナを製作しております。

今頼んでいるところに不満がある

もっと外注先を増やしたい

などございましたら是非、弊社までお問い合わせください。

それでは今日はこのあたりで・・・最後までお読みいただきありがとうございました。

お疲れ様です◎